《宁波历史文化名城保护规划》批后公布

自1986年获批国家历史文化名城以来,宁波在历史文化遗产的保护工作中取得了一定成绩。但随着社会经济发展和城市化进程的加速,名城保护工作也面临着新的矛盾和问题。为了对宁波历史文化遗产进行更为有效地和具有针对性的保护,特开展《宁波历史文化名城保护规划》(以下简称《规划》)编制工作。

1总则

1.1规划目标

为加强宁波历史文化名城的保护,指导城市保护和更新的协调发展,统筹安排各项保护与建设工作,特制定本规划。

1.2规划期限

宁波历史文化名城保护规划的规划期限为2014-2035年,其中近期2014-2020年。

1.3规划范围

宁波市行政辖区范围,总面积9816平方公里。

1.4规划内容

本规划建立市域、中心城市、历史城区、历史文化街区与历史地段、文物古迹与历史建筑五个层面的保护框架。

(1)市域层面。确定市域总体层面保护框架,梳理市域历史文化遗产资源;对各类重要遗产提出指导性保护要求。

(2)中心城市层面。确定中心城市的结构性保护要求,确定保护与发展分区,及控制要求。

(3)历史城区层面。对宁波、镇海、奉化三个历史城区的整体格局和风貌特色进行保护,提出历史城区的功能、交通、社区、空间等改善提升的措施。

(4)历史文化街区与历史地段层面。划定历史文化街区和历史地段,明确保护内容和保护要求;提出街区功能优化和建设控制要求。

(5)文物古迹与历史建筑层面。明确文物保护单位、文物保护点和历史建筑的建议名录和保护要求。

本规划对余姚历史文化名城、各历史文化名镇名村提出原则性保护要求,这些名城、名镇、名村应单独编制相应的保护规划,细化保护要求。

2历史文化特色和价值

宁波历史文化名城历史悠久,文化深厚,遗存丰富,特点突出,具有重要的历史文化价值。

(1)中华文明的重要发源地之一。

(2)唐宋以来中国最重要的港口城市之一。

(3)唐宋以来中外文化交流和碰撞的前沿。

(4)宋明以来中国文化思想重镇。

(5)山环水抱的宜居城市。

3保护框架

3.1保护目标

(1)完善文化遗产保护框架

(2)复兴宁波城市文化内涵

(3)确立城市发展刚性前提

3.2保护范围

宁波历史文化名城的保护范围包括:

(1)宁波、镇海、奉化历史城区范围。

(2)月湖、伏跗室永寿街、秀水街等历史文化街区,莲桥街、新马路等城区历史地段范围。

余姚历史城区、各级历史文化名镇、名村的保护范围由相应的保护规划进行确定。文物保护单位、文物保护点和历史建筑的保护范围和建设控制地带由相关主管部门划定公布。

3.3保护内容

宁波历史文化名城保护内容分为物质文化遗产和非物质文化遗产2个部分,其中物质文化遗产保护内容为:

(1)市域层面:保护整体自然山水环境背景、岸线与岛屿特征和风景名胜区;保护大运河、海上丝绸之路遗产;保护河姆渡等古人类遗址、越窑遗址、海防遗址;保护反映宁波海洋文化、宗教文化、学术文化等特色文化的相关遗产;保护历史城市、历史镇村和传统村落。

(2)中心城市层面:保护三江、塘河等文化廊道,保护核心文化片区,保护宁波平原水乡特色和古代水利工程遗存。

(3)历史城区层面:保护宁波、镇海、奉化、余姚历史城区的整体格局和城市形态;保护历史街巷格局、地下文物埋藏区;保护重要的视廊。

(4)历史文化街区层面:保护历史文化街区和历史地段的整体历史环境风貌和建筑、环境等各类保护要素。

(5)文物古迹层面:对文物保护单位、文物保护点、历史建筑、传统风貌建筑和历史环境要素进行保护。

3.4保护重点

宁波历史文化名城的保护重点内容包括:

(1)三江廊道及沿线的文化遗产。

(2)宁波的历史文化街区和历史地段。

(3)保国寺、天一阁、河姆渡遗址、上林湖越窑遗址、它山堰、蒋氏故居、镇海口海防遗址等重点文物保护单位,及其承载的古建筑技艺、藏书文化、古人类文化、青瓷文化、水利文化、民国文化、海防文化等特色文化。

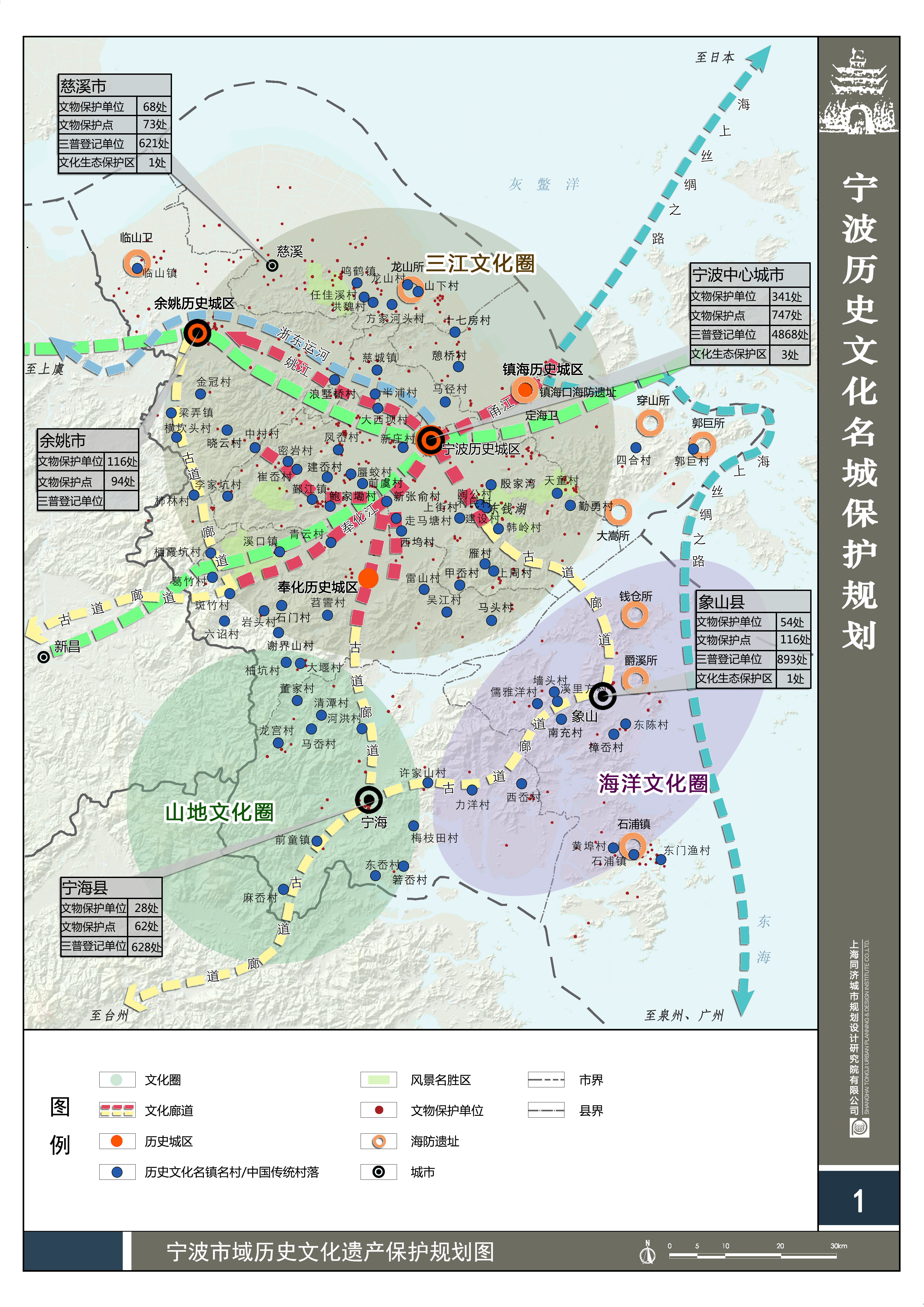

4市域历史文化遗产保护

4.1保护框架

宁波历史文化遗产类型丰富、数量众多,在全域密集分布,因此应建立全域保护的框架。

市域层面历史文化遗产保护形成三个文化圈、四类文化廊道以及双心多点的整体格局。

三个文化圈包括:覆盖宁波平原及周围山体范围的三江文化圈,宁波市域南部的宁海和象山是两个相对独立的文化圈。

四类文化廊道包括:大运河廊道、三江廊道、古道廊道、海上丝绸之路廊道。其中,三江廊道包括姚江、奉化江、甬江;古道廊道包括了宁奉古道、宁象古道、鄞象古道、四明山古道和宁台古道。

文化核心及节点:宁波历史文化名城和余姚历史文化名城是市域两个文化核心,众多的历史文化名镇名村、中国传统村落、文物保护单位等则构成了众多的文化节点。

4.2文化圈保护

(1)三江文化圈

三江文化圈涵盖了宁波中心城市、慈溪市、余姚市。区域内遗产资源丰富,包括宁波、镇海、奉化、余姚等历史城区,慈城、鄞江、溪口、梁弄等古村镇,雪窦山、东钱湖等风景名胜区,以及河姆渡遗址、名山后遗址、越窑遗址、大运河遗址、它山堰、海防遗址、阿育王寺、天童寺、天一阁等重要古迹。

规划建立“一核三江,湖山环绕”的自然与文化遗产保护体系。

一核三江,是指以宁波历史城区为核心,以三江为纽带联系镇海、奉化、余姚历史城区,慈城、鄞江、溪口等重镇,河姆渡、越窑等遗址。

湖山环绕,是指环绕并构成三江平原的四明山脉和天台山脉,东钱湖、九龙湖、杜湖等湖泊和水库,以及分布其间的山间古刹和历史村落(名村和传统村落)。

加强对余姚、奉化等其他历史城市的保护,重点保护整体环境特征、历史城市格局。

进一步挖掘和整理余姚河姆渡古人类文化,王阳明、朱舜水、严子陵等名人文化和红色文化。

保护奉化名山后、白杜等古遗址、古墓葬,进一步挖掘和整理古人类文化、名人文化和民俗文化。

(2)山地文化圈

山地文化圈主要覆盖宁海县。规划重点保护奉宁、宁象和宁台三条主要古道以及分布在山地间的古村镇、古戏台等,进一步挖掘和整理民俗文化。

(3)海洋文化圈

海洋文化圈主要涵盖象山县和象山港北侧区域。规划重点保护山海自然环境和与海洋文化相关的物质和非物质文化遗产。

4.3大运河遗产保护

规划通过分级分类的方式对宁波大运河62项重要遗产进行保护。确定三个保护层面:世界文化遗产中国大运河;全国重点文物保护单位大运河;运河沿线其他相关遗产。

世界文化遗产大运河包括浙东运河上虞-余姚段、浙东运河宁波段、宁波三江口。其保护区划包括遗产区和缓冲区2个层次。世界文化遗产大运河应根据《世界遗产公约》、《大运河遗产保护管理办法》、《大运河遗产保护与管理总体规划》、《中国大运河遗产管理规划》进行保护。同时应满足《中华人民共和国文物保护法》的保护要求。

全国重点文物保护单位大运河的保护,具体包括浙东运河上虞—余姚段、浙东运河宁波段、宁波三江口、水则碑、姚江水利航运设施(大西坝旧址、小西坝旧址、压赛堰遗址)。文物保护单位严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《大运河浙江段遗产保护规划(2010-2030)》的要求进行保护。

运河沿线其他相关遗产的保护,具体包括除全国重点文物保护单位大运河外,已列级的各级文物保护单位、文物保护点共计19项。文物保护单位、文物保护点应严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《浙江省文物保护管理条例》、《宁波市文物保护管理条例》、《宁波市文物保护点保护条例》的要求进行保护。

4.4三江文化廊道保护

规划保护宁波甬江、余姚江、奉化江构成的横“Y”型三江水系的自然水体、水质,通过设置生态水涵养区,提高蓄洪、滞洪、行洪能力,保障城市安全,改善整体环境质量。

规划控制三江两侧的土地利用,在保护和整合自然与文化资源的基础上,构建生态的休闲、游憩系统和历史人文走廊。

4.5古道廊道保护

重点保护5条古道:连接宁海、象山的宁象古道,连接奉化、宁海的宁奉古道,连接鄞县、象山的鄞象古道,连接余姚、鄞县、奉化的四明山古道和连接宁海、天台的宁台古道。

规划保护古道本身及其周边的自然生态景观、沿途历史村镇、文物古迹、交通设施和民俗文化,使散落在宁波山区的遗产得以整体保护和展示利用。

4.6海上丝绸之路遗产保护

海上丝绸之路涉及宁波的遗产包括:港口与贸易遗产、城市建设遗产、多元文化遗产:

港口与贸易遗产包括上林湖越窑青瓷遗址、永丰库遗址、宋代渔浦门码头遗址。

城市建设遗产包括鼓楼、天宁寺塔、天封塔、和义门瓮城、它山堰。

多元文化遗产包括阿育王寺、天童寺、保国寺、天一阁、庆安会馆、唐高丽使馆。

宁波应联合其他海上丝绸之路相关城市将海上丝绸之路申报世界文化遗产。应结合相应文物保护单位的保护范围划定遗产区和缓冲区。

4.7其他重要地方文化代表遗产保护

对能够体现、代表宁波重要地方文化的遗产进行重点保护。

(1)古人类文化遗产保护

(2)越窑青瓷文化遗产保护

(3)宗教文化遗产保护

(4)学术和藏书文化遗产保护

(5)海防文化遗产保护

(6)“浙东唐诗之路”文化遗产保护

5历史聚落保护

5.1分类分级保护策略

(1)历史城市

将宁波、镇海、奉化划定为三个历史城区进行保护(见第六章),余姚省级历史文化名城根据单独编制的保护规划进行保护,保护宁海、象山两个旧城区的空间格局。

(2)历史镇村

分类保护宁波市域范围内的历史镇村。

对于已列入历史文化名镇名村的历史镇村,按照历史文化名镇名村的一般保护要求进行保护。

对于已列入中国传统村落的村,按照中国传统村落的一般保护要求进行保护;对于同时列入历史文化名村的村,需同时满足历史文化名村和中国传统村落的保护要求。

既未列入历史文化名镇名村,也未列入中国传统村落,但历史遗存较多,文化底蕴深厚的历史镇村,在城市建成区范围内的,按历史地段进行保护(见第五章);不在城市建成区范围内的,建议申报历史文化名镇名村。

城市建成区范围外,价值一般,但仍然保存有一定传统建筑的历史镇村,建议作为历史地段(古镇古村类)进行保护。

5.2余姚历史文化名城保护

余姚现为省级历史文化名城,应按《余姚历史文化名城保护规划》进行保护。应通过加强大运河和三江廊道的保护,纳入宁波遗产体系中;通过浙东文化相关遗产的挖掘,发扬宁波传统文化的精髓。

5.3宁海、象山旧城区保护

保护宁海、象山旧城区的空间格局。保护城市与周边山水的空间形体关系、路名及路网格局,避免标志性的景观要素、历史建构筑物及相关空间廊道被破坏。

5.4历史文化名镇名村保护

宁波现有历史文化名镇8处,其中江北区慈城镇、象山县石浦镇、宁海县前童镇、慈溪市观海卫镇(鸣鹤)为中国历史文化名镇,余姚市梁弄镇、海曙区鄞江镇、余姚市临山镇、奉化区溪口镇为省级历史文化名镇。

名镇均已编制保护规划,确定了保护范围和保护要求。应根据相应的历史文化名镇保护规划进行保护。

宁波现有各级历史文化名村72处。其中中国历史文化名村6处,分别为宁海县许家山村、宁海县龙宫村、海曙区章水镇李家坑村、鄞州区姜山镇走马塘、慈溪市龙山镇方家河头村、余姚市大岚镇柿林村;浙江省历史文化名村17处;宁波市历史文化名村49处。

各历史文化名村应按相应的名村保护规划进行保护,尚未编制历史文化名村保护规划的村落应尽快编制规划,划定保护范围,落实保护措施。

5.5中国传统村落保护

宁波现有中国传统村落28处,其中,未公布为历史文化名村的传统村落有4处,分别是:西岙村、苕霅村、梅枝田村、峡山村。

宁波现有省级传统村落17个,其中,未公布为历史文化名村的传统村落有9处,分别是:五车堰村、庙岭村、梁坑村、岭徐村、湖头村、梁皇村、岭口村、东溪村、白li杜村。

应严格落实《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》的要求对传统村落进行保护。对同时为历史文化名村的村落还应按照名村的保护规划进行保护。

应统一设置中国传统村落的保护标志,实行挂牌保护。

5.6建议申报历史文化名镇名村

建议将历史遗存较多,同时文化底蕴深厚的鄞州区瞻岐镇、咸祥镇申报为历史文化名镇;海曙区高桥村,江北区童家村、姚家村,镇海区沙河头村、汶溪-中心村,奉化区庙后周村、后竺村、桐照村申报为历史文化名村。

5.7历史地段(古镇古村类)保护

对城市建成区外尚未列为历史文化名镇、名村,又保存有一定传统建筑的历史镇村建议作为历史地段进行保护。包括:海曙区崔岙村、惠民村、晴江岸村,鄞州区大嵩村、塘溪村、童村、王家村、天童村,镇海区河头村、王家-杨家村、曲塘村、牌门头村、清水湖村、洪家村、徐家堰村,北仑区后所,奉化区莼湖镇、裘村镇、松岙镇、下陈村、鲒埼村、象山县勤丰村,宁海县深甽村等。

应进一步研究各历史地段的具体情况,制定相应的保护措施。本规划根据保存格局和现状保护情况对历史地段提出分类保护指导意见:

格局保存较好、核心区传统风貌破坏较大的历史地段,应保持镇村格局和历史环境。保护遗存的历史建筑,延续传统风貌特征,核心区段可适当按传统风貌局部恢复。

格局保存一般,仅有小规模成片历史遗存的历史地段,应保护历史建筑、历史环境,新建设应在历史遗存集中区以外发展,新建建筑应与历史地段的整体风貌相协调。

仅保留格局,但遗存零散分布的历史地段,应保护历史空间格局,通过沿路绿化、水系梳理,强化历史聚落空间边界。

在保护物质文化遗产的同时,保护历史地段的民间文化与传统习俗。

5.8历史村落分类保护引导

宁波的历史村落按形成原因及职能可分为农耕文化型、海洋渔文化型、商贸文化型3大类。规划提出分类保护的指导意见。

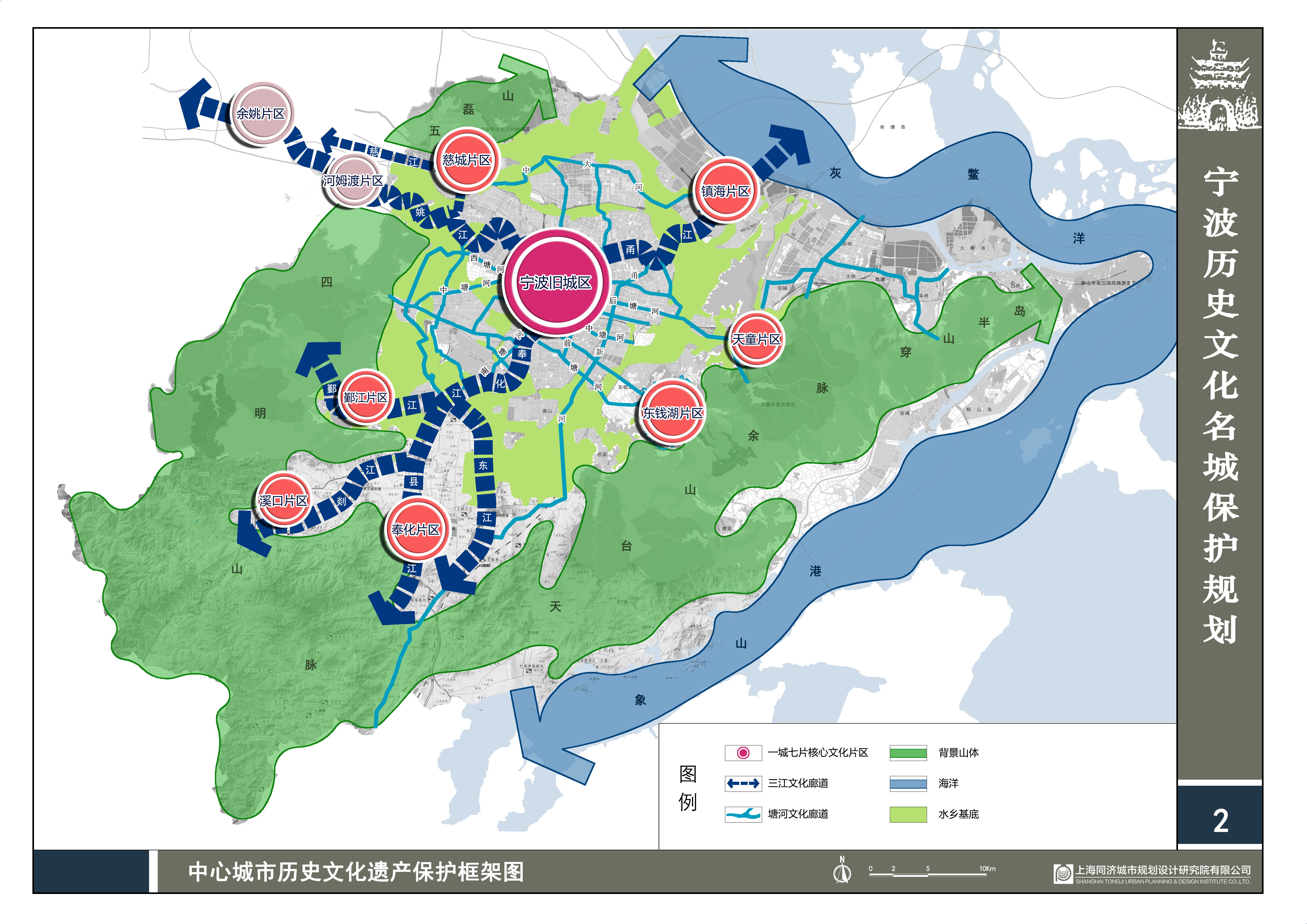

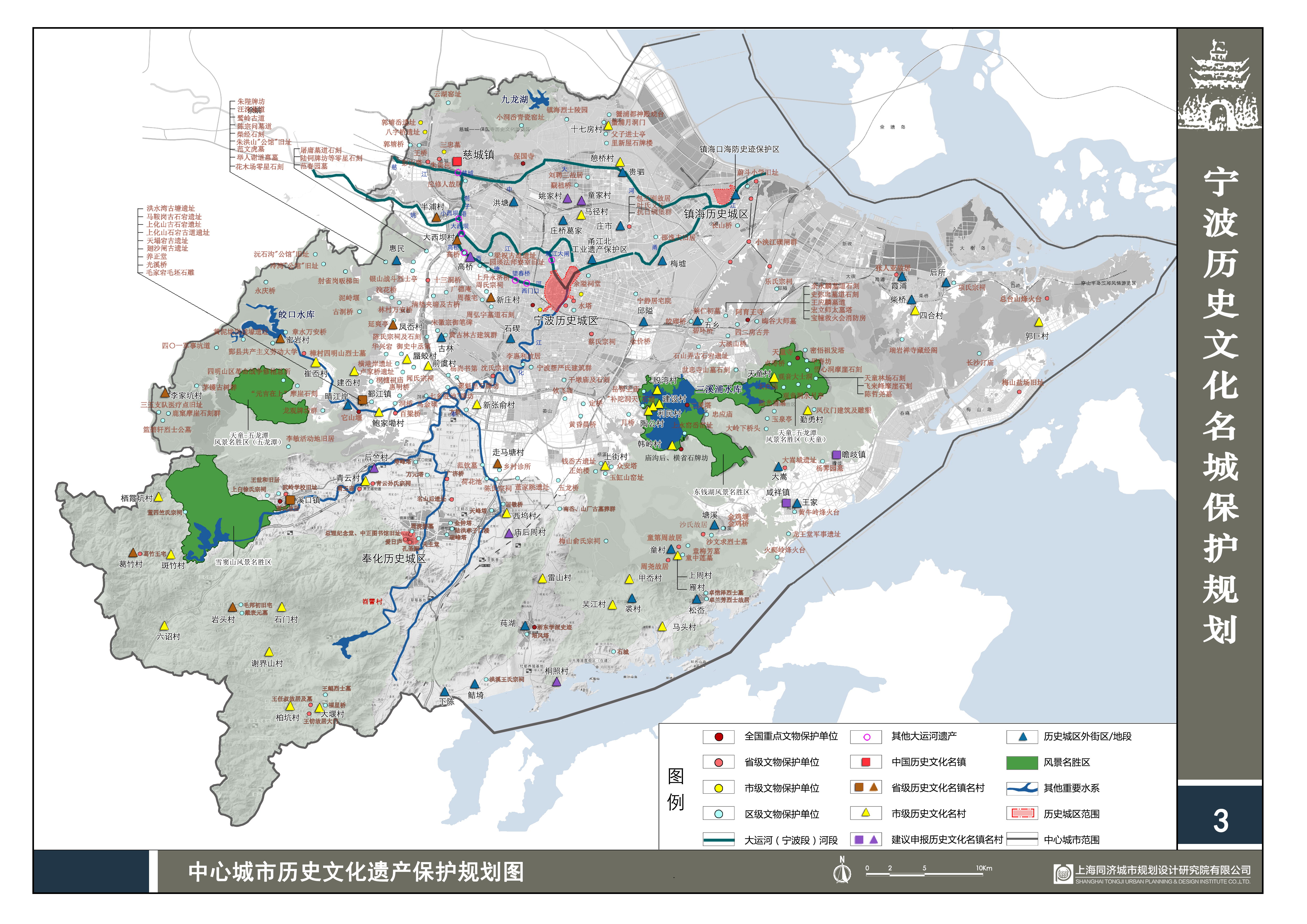

6中心城市历史文化遗产保护

6.1保护结构

以三江文化廊道为纽带,强化保护宁波、镇海、奉化、余姚各历史城区,及慈城、鄞江、溪口等文化重镇。以塘河文化廊道为网络整体保护传统古镇和水利系统。以背景山体和水乡为基底,保护中心城市的环境基底和古村落。形成宁波“山海、江河、城镇”的整体保护框架。

6.2三江文化廊道保护

三江文化廊道包括甬江廊道、奉化江廊道(包括支流鄞江、剡江、县江、东江)、姚江廊道(包括浙东运河的慈江、刹子港)。

保护甬江、奉化江、姚江“Y”型水网框架的走向与形态。

保护甬江、奉化江、姚江上的古桥梁,沿江码头、驳岸等历史环境要素。对属于世界文化遗产大运河的区段按照《大运河浙江段遗产保护规划》的要求进行保护。

6.3塘河文化廊道保护

塘河文化廊道包括西塘河、鄞西中塘河、南塘河、后塘河、鄞东中塘河、前塘河等六塘河及甬新河、中大河等其他主要塘河。

保护塘河的网络系统,保持水系间的沟通。保护塘河自然水体,综合治理水环境,禁止破坏水体和水环境资源的行为。保持塘河的通畅,严禁覆盖、改道、堵截现有水系,严禁缩小过水断面,严禁私占公共滨水空间。

6.4背景山体保护

保护四明山脉、天台山脉、五磊山、招宝山等自然山体。保护山体的地形地貌特征和绿化植被。保护并联系山间古道,通过古道活动线路的组织,带动传统村落的发展。

6.5水乡基底保护

保护与城市历史沿革密切相关的河、湖、塘、池等自然水系、水网。保护现有水系,恢复对全局水系组织具有重要作用的已消失河道。

保护城镇外围的水乡田园环境,保持水面面积和水体容量,保持田园空间的连续,形成城市组团间连续的生态通道。

6.6东钱湖保护

保护东钱湖的自然生态系统,严格控制东钱湖周边的环境容量。严格控制建设活动和建设蔓延。

保持水源地的洁净及物种多样性,加强植被保育和水土保持工作。

禁止破坏水域周边的植被,严禁侵占水面进行相关建设。

东钱湖及周边的旅游发展必须以不破坏湖泊、溪流水质和周边自然环境为前提。

6.7核心文化片区保护

(1)宁波旧城区

宁波旧城区是由环城西路、新典路、奉化江、前塘河、彩虹路、通途路围合的区域。以宁波历史城区为核心。

对宁波历史城区进行整体保护,历史城区以外的旧城区应增加开放空间、降低开发强度,建筑风貌应与历史城区相协调,多层和低层建筑宜使用黑白灰为基调的传统色彩。

(2)镇海片区

镇海片区包括镇海历史城区和镇海口海防遗址保护区,以卫城、海防为特色。

应对镇海历史城区进行整体保护,保护招宝山与戚家山炮台、兵营望海的视廊,新建活动不得隔断山上军事据点眺望海岸的视线。结合对历史遗迹的保护与再利用,增加文化内涵。

(3)慈城片区

慈城片区包括慈城历史文化名镇和保国寺景区,以江南保存完整的古县城为特色。

应保护慈城古县城典型明清传统城镇的建成环境,整体保护古县城周边山体、田园。保护保国寺周边山体环境。

(4)鄞江片区

鄞江片区包括以皎口水库为中心的山水环境,以及鄞江镇、它山堰及下游的田园、山体、水系等自然环境,以优美的自然环境、古代水利设施系统和鄞西田园为特色。

应严格保护鄞西山水自然环境,严格限制开发建设,按水源保护区、五龙潭景区的相关管理规定进行保护。

鄞江镇可按历史文化名镇进行整体保护。保护以它山堰为代表的鄞西水利灌溉系统,以及作为该系统背景的水乡田园环境。

(5)东钱湖片区

东钱湖片区覆盖东钱湖风景名胜区和周边区域,以优美的自然山水环境和承载的历史文化为特色。

应按照风景名胜区规划重点保护东钱湖的自然生态环境,保护重点文物,控制城市建设规模。

(6)天童片区

天童片区包括天童风景名胜区和阿育王寺周边,以优美的自然山水环境和深厚的宗教文化为特色。

应按照风景名胜区规划对天童寺、天童国家森林公园等重要文物古迹和自然环境进行保护,限制建设活动。

(7)奉化片区

奉化片区主要包括奉化历史城区及周边区域,以民国风情为特色。

应对奉化历史城区进行整体保护,显示作为完整历史城市的特点。保护奉化古城的城镇格局、街巷肌理、民国特色以及周边的山林、溪流等自然环境,结合对文化遗产的保护与再利用,增加文化内涵。

(8)溪口片区

溪口片区包括以剡江为中心的山水环境、田园景观、雪窦山风景名胜区、省级历史文化名镇溪口镇,以及剡江流域内的葛竹、斑竹、青云等历史文化名村,以突出的山水文化、民国文化、佛教文化为特色。

应将溪口镇与周边自然环境、文化景观进行整体保护,加强溪口与周边葛竹、斑竹、青云的联动发展。雪窦山应限制进一步建设活动,强化自然与文化的融合特征。

6.8中心城市历史地段保护要求

为拓展宁波历史文化名城遗产资源的保护内容,完善保护体系,在宁波中心城市范围内将历史文化网络上重要集镇、现状仍保留有一定规模遗产资源的区段划定为历史地段。中心城市范围内(历史城区以外部分)划定11处历史地段。

6.9保护与发展分区

(一)保护区:包括宁波、镇海和奉化历史城区、历史文化名镇、名村和其他历史地段的保护范围,及山体保护区、水系保护区。对于城镇建成区,应对其建成特点、历史文化的物质要素进行保护。对于山林、水系等自然环境,应对其构成的生态系统进行保护,保护历史形成的村镇、山体、水系、田园交相辉映的整体布局特色。

(二)风貌协调区:包括宁波历史城区外的旧城区、镇海历史城区北后海塘至铁路区域、镇海口招宝山-戚家山至甬江口区域、奉化历史城区外南北两侧区域、慈城古县城外东西两侧镇区、鄞江镇保护范围外的镇区、东钱湖周边的可建设区。在这些区域中允许新的建设活动,同时应控制该区域内建(构)筑物的风貌、体量、高度、色彩等外观特征。

(三)发展控制区:包括田园控制区、生态控制区。田园控制区包括城市总体规划确定的农田。生态控制区包括城市总体规划确定的生态带和沿高速公路、主要对外交通道路、铁路两侧控制生态防护绿地。

(四)建设发展区:以上保护与控制区以外的城市建设用地为建设发展区。城市建设应强调与自然环境结合,突出地方特色与文化内涵,形成与历史底蕴相适应的城区。

6.10新旧城区协调发展

加强中心城市三江片北部和西部的建设,减少旧城区的开发压力,避免旧城区开发强度过高,建设密度过密。

通过城市快速路系统和轨道交通的建设,分流穿越历史城区的交通量。

维持旧城区应有的公共服务设施,并加强基础设施完善,避免因服务设施退化导致旧城衰败。

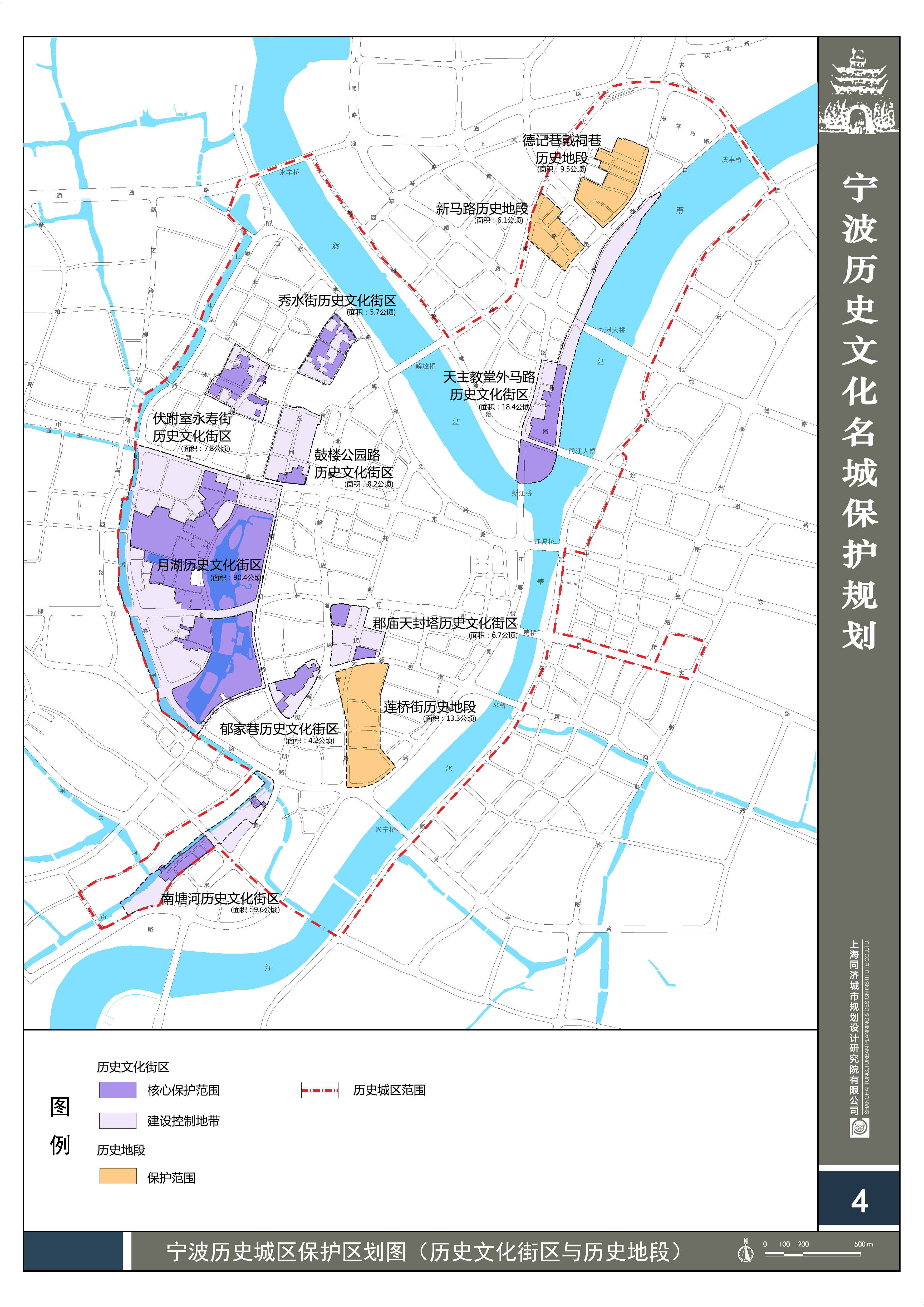

7宁波历史城区整体保护

7.1宁波历史城区范围划定

宁波历史城区范围包括唐明州府罗城基址(现长春路、望京路、永丰路、和义路、江夏路、灵桥路围成的区域,和奉化江、姚江、北斗河、护城河等水系围成的城廓),以及罗城南城外南塘河、江北近代发展区段。宁波历史城区总面积805.4公顷。

7.2整体环境格局保护

保护“三江六塘河、一湖居城中”独特的整体环境格局。

保护奉化江、甬江、姚江、六塘河、护城河、北斗河、月湖、马衙河水系。完善水系间的沟通。建议连通北斗河与马眼漕,使月湖水系与外围护城河形成环状沟通,提高水系的自净能力。局部路段由于道路改建或城市更新历史水系填没的可采用城市设计的方法增加水系意向示意。

保持滨江绿化空间,灵桥路、江厦路、和义路、永丰路与奉化江、姚江之间不再新增建筑。完善休闲岸线的规划建设,提高岸线的景观品质。

保护世界文化遗产大运河主要遗产点宁波三江口,通过文物、交通、水利和城市建设综合管理,保护文物建筑、保障河流的通航和生态功能、控制遗产区内用地布局和景观。

7.3城市形态保护

保护宁波府城的子城、罗城的双城城市形态格局。通过增加绿化、城墙意向景观等方式强化城市形态。保护镇明路、中山路城市轴线;保护江北外滩滨江建设的空间形态特色、保护滨江的港口设施。

7.4历史道路街巷格局保护

保护宁波的历史道路街巷格局。保护老城区棋盘式与自由式相结合、江北棋盘式与倒三角式相结合的路网形式。

保护沿线建筑遗产相对集中,历史空间特征和风貌保存较好的历史街道/街巷。

将延续了历史特点与走向,展现城市历史发展及特色风貌的重要街道,与历史街道/街巷一并作为历史风貌街道进行保护。

7.5历史标志物保护

通过前景建设限制和背景控制保护眺望天封塔、城隍庙、鼓楼、天一阁、江北天主教堂、灵桥、庆安会馆等地标的视线;通过周边建设控制和障碍建筑改造拆除来保护和提升由天封塔和鼓楼向城市眺望的视廊。

通过周边建设的高度和风貌控制、增加开放空间、优化环境来保护天宁寺塔、中山公园大门、超然阁、关帝庙、七塔寺、观宗寺、太丰面粉厂、宁波渔轮船厂旧址、甬水桥等局部区域的标志物在局部地段的突出地位。

7.6视廊保护

保护天封塔向东、南、西三面眺望及鼓楼向南北眺望的视廊。保护眺望天封塔、鼓楼、江北天主教堂、灵桥、庆安会馆等地标的视廊。

保护月湖周边的观湖视线,保护沿湖相对平缓低矮的建设轮廓线,对视线背景上的障碍建筑在远期条件允许的情况下应予以拆除。

保护由大泥沙街、仓桥街眺望天封塔,由镇明路、公园路眺望鼓楼,由和义路滨江、庆安会馆眺望江北天主教堂,由江厦桥、琴桥及奉化江两岸眺望灵桥,由三江口对岸眺望庆安会馆的视廊。

7.7历史文化空间体系重构

采用历史性城镇景观保护的方法,以历史发展时间与空间形成机制为线索在历史城区重新构建连续的文化空间,从而维护历史性城市遗产的完整性和真实性。充分考虑宁波历史城区文化意义及文化多样性,改善城市空间和生活品质。

通过沿街立面整治、局部地段的更新和拆除、历史文化街区入口空间营造等方式,梳理历史空间联系廊道,对宁波历史城区的历史空间进行重构,将现存的历史文化街区、历史地段进行联系,并连通到三江沿岸,使历史文化空间体系更为完整。

7.8地下文物埋藏区

历史城区内有9片已公布第一批地下文物埋藏区,包括:子城,国宁寺(天宁寺),宋史浩故居-寿乐府宋高丽使馆遗址、都酒务遗址,造船监管厅事、甬东司码头及造船厂遗址,元市舶提举司、波斯馆等,宋元市舶务衙署机构及市舶库,长春门城门、水门,汉-六朝古墓,宋以来的府学、孔庙。有1片纳入第二批地下文物埋藏区建议清单,即明州古城。

地下文物埋藏区应按照《中华人民共和国文物保护法》进行保护。

7.9地名保护

保护道路街巷、历史水系、城市区域等历史地名,在城市发展建设过程中应保留历史地名。对已经不再使用的历史地名,可以结合将来城市更新,在适当的时候重新启用。

7.10历史城区高度控制

为了延续历史城区的整体格局特征,基于历史文化价值判断,通过整体空间分析、视廊分析,并考虑在合适区域的适度发展引导,对历史城区进行高度控制。

文物保护单位、文物保护点、历史建筑和传统风貌建筑应保持原高,并根据相关保护要求实行特殊控制。

历史文化街区核心保护范围内一般高度控制2层,檐口高度不高于6.5米,总高不高于9.5米。历史文化街区建设控制地带,一般高度控制2-3层,2层檐口高度不高于6.5米,总高不高于9.5米,3层建筑檐口高度不高于8.5-10.5米,总高不高于11.5-13.5米。历史地段根据保存遗产和现状建设情况综合确定高度控制要求。

作为历史空间联系廊道,镇明路和孝闻街两侧第一排建筑檐口高度不高于24米。

保护滨水空间,姚江和奉化江两岸临江地块应保持开放空间,禁止新增建设。

历史文化街区以外的历史城区,高度控制应以多层为主。解放北路厂堂街以东、药行街竺家巷以北的三江口周边地块,小沙泥街以南的莲桥街周边地块,南门外鄞奉路以东地块,桃渡路以北、大庆南路以东的江北地块,现状已经形成高层集中区域,未来应通过编制控制性详细规划进行高度控制。高层建筑应呈簇状发展,禁止连片建设。

现状已建和已批待建高层建筑在规划期内保留,远景地块更新时,应当降低高度,按照历史城区整体高度控制要求建设。

以上控制要求重合区域实行从严控制。

7.11历史城区建筑色彩控制

保护宁波传统街区“粉墙黛瓦、高墙窄巷、绿化掩映”的主体色彩和风貌特征。

保护宁波近代以清水砖墙或粉墙为基调、红砖为缀饰的“中西合璧”的色彩特点。

历史城区新建和改建建筑应当尽可能采用清淡柔和的色彩,与整体环境相协调,避免采用厚重的色彩。城市主要轴线上避免出现使用色彩过分鲜艳的立面装饰或广告牌,保持历史城区整体环境清淡雅致的格调。同时在房前屋后、道路两侧积极进行绿化种植。

7.12历史城区风貌引导

海曙区历史文化街区、历史地段及其之间的区域为传统风貌引导区。在该区域内的新建、改建建筑应当与传统风貌相协调。

江北区老外滩、新马路、德记巷区域为近代风貌引导区。该区域以中西合璧为主体特征。同时在该区域内应强化滨水开放空间的特点,增加水岸空间与街坊内部的空间渗透。新建、改建建筑的体量和风貌要和周边的文物古迹和历史环境相协调。

历史城区其他区域应体现现代风格,但应避免在体量和色彩上突兀,同时注意与周边环境的协调,加强绿化种植,强化滨水区域的环境品质。

对历史城区外围北斗河(护城河)西侧的区域,应注重控制历史城区边界轮廓,保持连续的滨水开放空间,通过绿化等景观设置,弱化现状沿河高层建筑对景观的影响。

7.13功能定位

宁波历史城区的功能定位是:宁波历史文化名城的核心,中心城市的文化中心、商业中心和文化旅游区。

7.14规划结构

宁波历史城区形成“一城一街一片,三江带两核”的规划结构。

在宁波历史城区三个组成部分,即一城:宁波府城;一街:南塘老街;一片:近代江北片的基础上,强化三江景观带和两个城市核心发展,即三江口商业核心和月湖-天一阁文化核心,展现“书藏古今、港通天下”的城市气质。

三江口商业核心:在现有基础上向甬江两岸延伸拓展,并利用文化背景提升产业定位,增强竞争力。

月湖-天一阁文化核心:全面复兴月湖地区,强化文化氛围,营造城市的文化休闲场所。

通过三江两岸文化功能强化,重新提升三江在城市中的文化地位,通过河道美化、绿化点缀、周边界面整治等措施改善三江景观带。

同时,在城市结构中突出天封塔、城隍庙、鼓楼、天一阁、江北天主教堂、灵桥、庆安会馆7处地标建筑在历史城区的标志特点。

7.15功能调整

优化三江口的核心商业功能,利用沿江工业、仓储、码头等功能置换后的用地,植入文化设施、休闲商业、开放空间等新功能。在空间上和功能上沟通滨江与内部街坊的联系。引导三江口的中心功能向甬江两岸发展,在增加城市中心的发展空间同时,丰富城市文化类型,提升城市环境。

月湖地区加强人文博览文化活动功能,复兴月湖作为城市文化中心的特色,通过组织文化活动、文化论坛、文化节庆等方式来强化城市的文化内涵。

在历史城区增加为居民服务的社区商业设施和文化活动设施。结合道路建设、小型工业用地置换,增加社区级公共开放空间,增加市民活动场所。

为避免老城的空心化,应保持一定规模的居住功能。

7.16人口策略

宁波历史城区不应再以疏散人口作为人口调整目标,而应当保留适当的人口,维持历史城区活力。

7.17交通体系完善

历史城区应当采取公共交通主导的交通出行模式,通过轨道交通、公交专用道、大容量公交车等方式提供便捷的交通服务。

历史城区内城市道路和街巷不宜进行拓宽,可通过局部道路疏通改善交通体系。

鼓励以自行车、步行等慢行交通。建议在历史城区范围内划定限速的慢行区域,减少车辆对慢行交通的干扰。

为降低对小汽车的依赖,历史城区可通过控制停车位数量、提高停车费用等方式限制小汽车使用,同时提高公共交通的服务品质和慢行环境。

8镇海历史城区整体保护

8.1镇海历史城区范围划定

镇海历史城区包括历史上的定海县城、招宝山以及城外至甬江区域,范围东、南至甬江,西至苗圃路,北至环城北路、威远路,面积259.9公顷。

8.2整体格局保护

镇海历史城区处于甬江入海的河口地带,天然形成的招宝山与甬江南金鸡山对峙,控扼着东海门户。城池东北角接巾子山,由钩金塘连招宝山,在城市北部沿海区域形成连贯的屏障。

应保护镇海历史城区“连山凭江,控扼海口”的选址特点。保护招宝山、巾子山山体,不可破坏山体形态,除必要的公共设施与基础设施,不可增加新建设。

8.3城市形态保护

保护原镇海县城城池轮廓;保护“城塘合一”的城墙体系;保护“鼓楼—南大街”城市轴线。

8.4历史道路街巷格局保护

保护历史城区“干”字骨架以及纵横分布但顺势变化的街巷体系特色。

8.5视廊保护

保护招宝山鳌柱塔俯瞰历史城区视域,增加城区绿化,协调建筑色彩、材料,避免出现过于突兀的建筑破坏整体风貌。

保护招宝山鳌柱塔眺望后海塘界面景观,控制海塘北侧建设强度,避免遮挡。

保护招宝山鳌柱塔眺望甬江视廊,禁止临江地段出现连续高层建设,保护眺望甬江曲折段空间廊道通畅,禁止新建高层建筑。

保护鼓楼、望海楼、巾子山钩金楼等重要空间节点的对景视线。严格控制节点周边建设高度,保持前景50米内空间开敞,对背景区域新建活动应进行视线分析,避免出现过于突兀的建筑破坏视线。整治南大街临街界面风貌与鼓楼相协调。

8.6高度控制

为了延续历史城区的整体格局特征,通过整体空间分析、视廊分析对历史城区进行高度控制。

(1)文物保护单位、文物保护点、历史建筑和传统风貌建筑应保持原高,并根据相关保护要求实行特殊控制;

(2)文物保护单位、文物保护点和历史建筑周边地块应与之相协调,一般高度控制2-3层,2层檐口高度控制不超过6.5米,总高不高于9.5米,3层檐口高度控制不超过10.5米,总高不高于13.5米;

(3)强化南大街轴线空间,其两侧第一排建筑檐口高度不高于10.5米,总高不高于13.5米;

(4)鼓楼、望海楼、钩金楼等重要历史空间节点周边,地块建筑高度应低于建筑本体檐口高度;

(5)历史上城墙范围内,即城河西路以北、城河东路以西区域,建筑整体控制4-6层,总高不高于24米,允许局部突破至40米。

(6)鳌柱塔眺望甬江转折区段的保护视廊内,严格控制总高在24米以下,包括历史城区外的部分地块。招宝山相邻地段保持前景开阔,总高控制24米。

(7)甬江临江地块应保持开放空间,江岸至沿江东路、沿江西路间以绿化与开放空间为主,禁止新增建设。保护视廊外地段允许建设小高层,建筑整体控制在40-60米,宜沿江退台分布,临江整体控制40米,仅允许局部突破至60米。高层建筑应呈点状发展,禁止连片建设。

以上控制要求重合区域实行从严控制,详见镇海历史城区高度控制图。

8.7功能定位

镇海历史城区的功能定位是:宁波历史文化名城的重要组成部分,展现海防文化的特色旅游区,镇海区的居住与历史文化休闲组团。

8.8规划结构

规划镇海历史城区形成“两片三带多组团”的结构。

两片为城市公共服务片区与招宝山旅游片区。城市公共服务片区以鼓楼为核心,集合了文化、教育、医疗、公共绿地等功能;招宝山旅游片区包括招宝山景区以及镇海口海防历史纪念馆等,以文化展示功能为主。

三带是城区商业服务带、后海塘绿化景观带和滨江绿化景观带。城市商业服务带沿城河东路、城河西路向西,与车站路镇海城市商业带向衔接;后海塘绿化景观带和滨江绿化景观带以招宝山为源头,向西延伸与城市绿化景观体系衔接。

规划通过“三带”串联“两片”以及商贸服务组团和其他居住组团,带动整个历史城区发展。

8.9功能调整

保持历史城区居住功能,对后大街、青川路两侧居住片区予以保留。优化社区服务功能,形成包含社区管理、商业、文体活动、卫生服务、治安管理的社区中心,每个居住组团配建幼儿园。

强化车站路-城河西路-城河东路的商业带,延续南大街商业氛围,形成公共服务核心。公共服务核心包括城市商业、图书馆、文化活动中心、医院、公园等内容。

优化后海塘公共绿化带空间环境与景观,随着甬江沿岸港务职能的搬迁,增加公共绿地与少量休闲服务商业。

8.10交通体系完善

维持现状道路结构体系,分为主干路、次干路、支路三级。

镇海历史城区应当采取公共交通主导的交通出行模式,辅助交通鼓励采用公共自行车、步行等慢行交通,使城市更加环保、宜居。在城河西路、城河东路设公交专用道。

保留现状招宝山路公交首末站、沿江西路客运码头,可增加与北仑间旅游轮渡服务。

为控制小汽车发展,保留现状小型停车场,历史城区内不再新增地面公共停车场,城市公共服务片区停车宜采用地下停车方式。在招宝山南侧滨江绿地中增加旅游服务停车场。

9奉化历史城区整体保护

9.1奉化历史城区范围划定

奉化历史城区包括历史上的奉化古城、锦屏山以及北街区域,范围东至锦屏山、南山路,南至城基路、三溪路,西至三溪路、凤山、北山庙,北至锦屏山,面积94.7公顷。

9.2整体格局保护

奉化古城北依锦屏山,西靠凤山,锦溪河自西向东从古城北侧流过,注入县江。北街与古城隔岸相望。

严格保护“两山一水一城一街”的空间关系。保护锦屏山、凤山与锦溪河“两山夹一河”的山水格局;保护古城的十字轴线、轮廓边界、重要空间节点;保护北街的街巷格局、沿河景观。

9.3城市形态保护

保护奉化古城城池轮廓;保护城市传统轴线;保护“北门街-南大路”和“西街-县前街-小路街”两条城市传统轴线,强化轴线上的重要节点,保护街道空间尺度特点,体现传统轴线的完整性和丰富性。

9.4历史道路街巷格局保护

保护奉化古城内十字形路网格局和北街鱼骨状街巷体系特色。

除了历史街道/街巷,历史城区的其他历史上形成的街道大部分保持了历史名称和走向,应当对街道名称和走向进行保护。包括:东门路、城基路、三溪路、凤山路、北溪路、陈家弄、西锦堂弄等。

9.5历史水系保护

锦溪河的河道保持现有宽度和走向,保护沿河驳岸、埠头、桥梁等历史要素。

保护古城内西街和县前街南侧的沟渠,及古城西侧的溪流,包括部分地下暗渠。保持溪沟的基本走向和宽度,保护水质,改善溪流周边环境景观,定期疏通沟渠。

保护南大路北端的三眼井、文庙南侧水井等古井。保护井圈、井台本体,整治周边环境。禁止私自开挖新井。

9.6视廊保护

保护锦屏山中正图书馆与官山互望、中正图书馆望县学旧址、官山望县学旧址的视廊。保护从西街、县前街望过街楼,从小路街望天主堂的视廊,整治沿街建筑立面,控制沿街建筑高度。

9.7高度控制

文物保护单位、文物保护点、历史建筑、传统风貌建筑应保持原高,并根据相关保护要求实行特殊控制。

历史文化街区核心保护范围按2层控制,檐口高度不超过6.5米,总高不超过9.5米。

历史文化街区建设控制地带和历史地段内高度控制一般按3层控制,檐口高度不超过8.5-10.5米,总高不超过11.5-13.5米。

区政府和历史城区边缘对整体影响不大的区域总高限制24米。

历史城区内其他区域控制总高15米。

处于重要保护视廊内的建筑高度应符合视廊保护的要求。

特殊的文化性公共建筑若因功能需要必须突破一般高度控制要求,需经过专家特殊论证。

9.8功能定位

奉化历史城区的功能定位是:宁波历史文化名城的重要组成部分,体现唐城遗风和民国文化的历史城区,奉化区的历史生活与文化休闲组团。

9.9规划结构

规划奉化历史城区形成“一带二片四核五轴”的结构。

一带指以锦溪河为基底的绿色休闲带,既是奉化古城的外围轮廓,又是历史城区的环境调节。

二片指奉化古城片和北侧的锦屏山-北街片,奉化古城片集中体现了奉化历史发展脉络和城市特色;锦屏山-北街片则体现了奉化的民国文化和人居传统。

四核为东门口、县学、过街楼-爱日庐、锦屏山核心,其中东门口是入口服务中心,其余三个核心是古城文化地标。

五轴指三条古城文化体验轴和两条生活服务轴,文化体验轴是以西街—县前街—小路街为主轴,北门街、南大路为次轴,生活服务轴为锦屏南路和东门路。

规划通过“一带五轴”串联“四核”及梅园、抗战纪念馆、凤麓别墅、绿化广场、文昌桥、北山庙、官山、城隍庙、南门、沈家阊门、鹤庐、芹庐、天主堂、中塔禅寺等其他重要文化节点,带动整个历史城区发展。

9.10功能调整

保持历史城区居住功能,对古城西部和北街两片居住片区予以保留。优化社区服务功能,形成包含社区管理、社区商业、文体活动、卫生服务、公共绿地的社区中心,每个居住片区配建幼儿园。

强化古城东部的旅游服务功能,包含游客中心、旅游商业、酒店、停车场、集散广场等功能。

强化西街-县前街旅游商业带和东门路社区商业带,强化北街东端商业功能。

增加文化功能,集中展示奉化文化特色,同时支撑旅游发展。文化展示点包含县学、梅园、天主堂、芹庐、爱日庐、鹤庐、沈家阊门、城隍庙、凤麓别墅、抗战纪念馆、北山庙等。

9.11交通体系完善

维持现状道路结构体系,分为主干路、次干路、支路、街巷四级。

南山路、中塔路-锦屏南路为城市主干路,向北可联系奉化新区、宁波主城和溪口,向南联系宁海。城基路为古城南部次干路。

古城内仅东门路、体育场路、凤山路、公园路、北溪路允许通车,其余街巷慢行出行。

结合外围通车道路布置停车场,东门口设置旅游停车场。

10历史文化街区与历史地段保护

10.1历史文化街区划定

在上版保护规划基础上增加1处历史文化街区,共9处,分别为:月湖历史文化街区、伏跗室永寿街历史文化街区、秀水街历史文化街区、鼓楼公园路历史文化街区、郡庙天封塔历史文化街区、天主教堂外马路历史文化街区、郁家巷历史文化街区、南塘河历史文化街区、奉化西街南大路历史文化街区。

10.2历史地段划定

在历史城区范围内将仍保留有一定数量历史建筑的区段划定为历史地段。共7处,即:莲桥街历史地段、新马路历史地段、德记巷-戴祠巷、镇海口海防史迹保护区、甬江北工业历史地段、奉化锦屏山历史地段、奉化东门口历史地段历史地段。

历史城区范围外,在中心城市范围另外划定11处历史地段,保护要求见“第五章中心城市历史文化遗产保护”。

10.3历史文化街区和历史地段一般建设控制

历史文化街区应划定核心保护范围和建设控制地带。核心保护范围指由历史建(构)筑物和其风貌环境所组成的地段;建设控制地带指为确保核心保护范围的风貌、特色的完整性在其外围划定的必须进行建设控制的地区。

历史文化街区内应进行严格的建设控制。其中核心保护范围内应保持传统格局、历史风貌和空间尺度,不得改变与其相互依存的自然景观和环境。核心保护范围不得进行新建、扩建活动。但是,新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。月湖历史文化街区由于核心保护范围内现状拆除过多,应进行适当的风貌恢复建设。

在历史文化街区核心保护范围内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经市城乡规划主管部门会同市文物主管部门批准。

建设控制地带内的建设活动不得损害历史文化遗产的真实性和完整性,不得对其传统格局和历史风貌构成破坏性影响。新建、扩建、改建建筑物和构筑物的高度不得破坏整体空间特征。

历史地段内的建设控制参考历史文化街区建设控制地带的控制要求进行。

11文物保护单位和文物保护点保护

11.1文物保护单位保护内容

宁波市共有各级文物保护单位602处,其中全国重点文物保护单位31项、省级文物保护单位87项,市级文物保护单位10项,县区级文物保护单位474项。

宁波市第三次文物普查新增7022项。其中古建筑4426项、古遗址516项、古墓葬193项、石窟寺及石刻86项、近现代重要史迹1764项、军事设施11项、其他26项。其中各级文物保护单位602项,各级文物保护点1092项,三普新增5328项。

三普新增项中价值较高的文化遗产建议公布为文物保护单位或文物保护点,其他价值较一般的建议公布为历史建筑。

11.2文物保护单位保护要求

严格按照《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》的要求,编制全国重点文物保护单位保护规划。对部分重要的省级文物保护单位编制文物保护单位保护规划,参照《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》的要求。

文物保护单位严格按照《中华人民共和国文物保护法》的规定对文物保护单位划定保护范围并进行保护。

11.3文物保护点保护

文物保护点是指宁波市公布的具有历史、艺术、科学价值,尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物。宁波市共有文物保护点1092处。

文物保护点严格按照《宁波市文物保护点保护条例》的要求进行保护。

11.4地下(水下)文物埋藏区保护

宁波市第一批地下文物埋藏区9片:分别为子城,国宁寺(天宁寺),宋史浩故居-寿乐府宋高丽使馆遗址、都酒务遗址,造船监管厅事、甬东司码头及造船厂遗址,元市舶提举司、波斯馆等,宋元市舶务衙署机构及市舶库,长春门城门、水门,汉-六朝古墓,宋以来的府学、孔庙。

地下文物保护区应按照《中华人民共和国文物保护法》进行保护。建设单位在上述范围内编制施工组织设计时,应当同时编制考古调查、勘探方案。考古调查、勘探方案应当与施工部署、施工总进度计划相衔接。建设单位应当在地上建筑物拆除工作完成后,立即报请市文物行政部门组织考古调查、勘探。市规划行政部门在核发建设用地规划许可时,应将建设用地规划许可发放情况告知市文物行政部门和市建设行政部门。

城市其它地段进行建设时,如发现文物,建设单位应立即报告文物管理部门,并与文物管理部门配合进行抢救发掘。

若考古发现特别重要的历史遗迹由文物管理部门会同规划部门划定范围和建设控制地带,报市人民政府批准,予以保护。

宁波市第二批地下(水下)文物埋藏区(建议名单)共72片(,应尽快予以公布,按照《中华人民共和国文物保护法》进行保护。

12历史建筑和传统风貌建筑保护

12.1保护内容

历史建筑是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色,未公布为文物保护单位,也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。

宁波已公布历史建筑1282处。

12.2历史建筑保护要求

历史建筑严格遵照《历史文化名城名镇名村保护条例》《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》《宁波市历史文化名城名镇名村保护条例》的规定进行保护。

12.3建议历史建筑

规划将尚未公布为历史建筑,也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物,价值较为突出、对构成历史环境起到积极作用的建筑,确定为建议历史建筑,作为历史建筑保护的预备清单。在扩展保护对象的同时,尤其注重对需要保护的建筑类型进行拓展,其中包括现代建筑遗产和工业遗产。

确定建议历史建筑103处。建议历史建筑应参照历史建筑进行保护。

12.4传统风貌建筑保护

传统风貌建筑是指具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色的建筑物、构筑物。

传统风貌建筑应保持原有高度、体量和外观形象,在不改变外观风貌的前提下,允许改变内部结构和设施。

历史文化街区、名镇、名村应确定需要保护的传统风貌建筑。

12.5历史环境要素保护

应保护古井、桥梁、驳岸、码头、树木等环境要素。其中已经登录为古树名木的,应严格遵照园林主管部门的相关要求进行保护。

鼓励传统院落内以乔木和盆栽方式进行绿化,延续传统环境特色。

13非物质文化遗产保护

13.1保护内容

宁波非物质文化遗产丰富,共295项。其中国家级22项,省级76项,市级197项。

非物质文化遗产名录内容包括:传统口头文学以及作为其载体的语言;传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;传统技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺。

通过生态保护区对文化生态保持较完整并具有特殊价值的村落或特定区域进行动态整体性保护。宁波现有国家级生态保护实验区1个,省级1个,市级5个。分别为象山海洋渔文化生态保护区(国家级、省级、市级)、北仑柴桥民间舞蹈生态保护区(市级)、上林湖越窑青瓷文化生态保护区(市级)、它山水利文化生态保护区(市级)、咸祥彩船文化生态保护区(市级)。

13.2保护方法

(1)建立分级保护制度和保护体系

(2)确立“三位一体”保护模式

(3)“非遗”博物馆保护

(4)加强生产性保护

(5)加强文化传承和传播

(6)非物质文化遗产保护为核心保护海洋渔文化(象山)生态保护实验区

14文化遗产展示利用规划

14.1目标与原则

将“一带一路”的宏观发展战略构想纳入到宁波文化遗产展示利用战略。

“一带一路”是指“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。宁波作为21世纪海上丝绸之路的起点,应积极将文化遗产的展示利用作为城市发展战略,通过彰显历史文化遗产,提升城市核心竞争力。

积极开发、合理利用各类物质和非物质文化遗产。加强旅游、文化及休闲的功能,通过人居环境改善、功能业态调整、适当的容量控制引导以及相关配套设施建设,促进文化及旅游产业的积极发展。

文化遗产展示利用应充分展示文化遗产的真实性和完整性,并考虑资源的环境容量,以永续利用为前提,统筹、协调旅游开发与资源保护、生态保护、生活质量提高的关系,实现社会效益、环境效益和经济效益的统一。

14.2展示利用主题

围绕以下4个主题,对宁波历史文化遗产进行展示利用。

文化渊薮,古越风尚——展示以河姆渡文化为代表的古文化和宁波地区丰富的民间文化。

四明山水,诗意栖居——展示宁波以四明山为代表的优美的自然山水环境、与自然和谐交融的传统村镇,以及散布其间的古刹所传递的宗教文化。

书藏古今,港通天下——展示以天一阁为代表的藏书文化及其植根的浙东学术思想渊源,展示宁波、镇海历史城区和沿甬江分布的近现代遗产。

商帮故里,院士之乡——通过利用蜚声海内外的宁波籍商帮和院士的故宅,展示宁波独特的商帮文化和浓郁的学术文化。

其他展示主题作为补充:包括红色文化主题、宁波名人文化主题、重要历史事件主题等。

14.3市域文化遗产展示与利用

(1)文化展示区

宁波境内文化类型丰富,根据文化圈特色,确定宁波三江文化展示区、宁海民俗文化展示区和象山海洋文化展示区三个文化展示区对不同的文化类型进行综合展示与利用。

(2)文化展示线路

确定6条文化展示线路:大运河文化展示廊、三江文化展示廊、古道文化展示廊、海防文化展示廊、唐诗之路文化展示廊、海上丝绸之路文化展示廊。

(3)文化展示点

主要展示点包括:宁波历史城区、余姚历史城区、奉化历史城区、河姆渡遗址、上林湖越窑遗址、慈城古县城、镇海口海防遗址、梁弄横坎头革命根据地、它山堰、阿育王寺-天童寺、东钱湖、溪口-雪窦山、宁海古戏台、前童古镇以及石浦-东门渔村,共15处。根据展示类型的不同,选择适当的展示方式。

次要展示点包括:鸣鹤镇、半浦村、韩岭村、陶公村、蜜岩村、柿林村、李家坑村、岩头村、走马塘村、龙宫村、许家山村、儒雅洋村、东陈村、黄埠村、咸祥镇、塘溪镇(包括沙村、童村、周村、雁村)等历史镇村以及保国寺、东钱湖墓葬群、塔山遗址、总台山烽火台等文物保护单位。在发展旅游业的过程中应保护好当地居民的利益,维护社会生态。

14.4历史城区文化遗产展示与利用

(1)宁波历史城区文化展示利用分区

根据历史城区资源特色及旅游内容规划9个文化展示利用分区。包括:三江口滨水文化展示区;鼓楼-孝闻街名人与传统居住文化展示区;月湖藏书文化展示区;郁家巷-天封塔名人与宗教文化展示区;南塘河水乡文化展示区;江北近代文化展示区;新马路-德记巷近代居住文化展示区;江东近代工业文化展示区;甬江北工业遗产展示区;

(2)镇海历史城区展示利用分区

根据历史城区资源特色及旅游内容规划2个特色展示利用分区。包括:招宝山海防文化片区;镇海老城文化片区。

(3)奉化历史城区展示利用分区

根据历史城区资源特色及旅游内容规划3个特色展示利用分区。包括:奉化古城文化片区、锦屏山文化片区、北街文化片区。

(4)历史文化街区与历史地段文化展示引导

以保持历史文化街区与历史地段的历史文化价值为基点,结合地段的复兴和地区活力的保持,合理把握历史文化街区和历史地段的发展方向。尽量保持地段的原有的居住和商业功能;结合文化资源发展特色商业、游览和文化产业;合理利用工业遗产,提升文化价值;增加绿化用地和公共空间;考虑混合功能利用。

原为郊区镇村,现纳入总体规划城市建设用地范围的街区型历史地段,应利用文化优势,以社区商业服务为定位,以周边居民为服务对象,完善历史地段整体风貌,加强历史建筑的利用。

在总体规划中仍为郊区镇村的历史地段,整体可保持居住功能,利用部分价值较高的历史建筑设置公共活动功能,增加镇村活力。

15文物古迹展示与利用

15.1文物保护单位和历史建筑展示与利用

文物利用,应当体现文物自身价值,尊重科学和社会公德,满足公众基本文化需求,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,发挥引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

工业遗产、商业老字号、农业遗产、传统村落、乡土建筑、文化线路、文化景观中的不可移动文物,其保护管理应当与整体风貌相协调,促进传统生产生活方式和文化活动的展示与传承。

国有文物保护单位应当尽可能向公众开放;由国家机关、国有事业组织和国有企业等使用的,应当创造条件局部或者定期开放,暂不具备开放条件的,应当以适当的方式进行展示。

非国有文物保护单位向公众开放、提供展览展示服务的,县级以上人民政府文物主管部门应当给予支持和帮助。非国有全国重点文物保护单位改变现有用途的,应当报国务院文物主管部门备案。

已建立建立博物馆、保管所或者辟为参观游览场所的国有文物保护单位,不得作为企业资产经营,不得转让、抵押。

博物馆应当充分挖掘馆藏文物的文化内涵,引进社会力量开发文博创意产品,注重依托数字、网络等技术,推动文物利用的科技创新。

鼓励以同一文化主题组织博物馆展示群,如白云庄、全祖望墓、万氏别第等组织浙东学派系列展示。

鼓励在符合保护原则和征得文物主管部门同意的前提下,积极对文物保护点进行合理利用。

历史建筑在保护历史价值和保证安全的前提下,创新合理利用路径,发挥历史建筑使用价值。鼓励居住类历史建筑的适应性改善。通过民居修缮补助政策和基础设施改善,提高历史建筑的居住品质,鼓励居民继续居住。

15.2公共建筑活化利用

历史功能为重要公共建筑的文物保护单位,或者建筑本身为规模较大公共建筑的历史建筑,原功能特征较强,可在修缮后维持原功能,如江北天主教堂、华美医院旧址等;或植入文化展示功能,如天一阁、庆安会馆等。

历史功能为一般公共建筑的文物保护单位,或建筑规模较小、质量一般公共建筑历史建筑,宜结合文化特色并突出建筑原有特征,活化利用的方式包括置换为商铺、餐饮、精品客栈、公共活动、商务办公等多种功能。

宁波祠堂数量多,且广泛分布于村镇中。除仍保持祭祖、办红白喜事功能的祠堂外,可植入社区活动中心、社区文化馆、社区图书馆或小型展览等与居住功能相配套的具有一定公共性的功能。族内有文化名人的祠堂可结合名人植入相关文化展示功能。

宁波素有“文献之邦”美称,文化教育地位卓越,书院、私塾、学校等历史教育建筑留存数量较多。对现状仍在使用的教育建筑,宜延续教育功能。对现状不再使用,建筑本身规模较大、保存质量较好、建筑历史和文化价值较高的,可设置为教育博物馆、文化活动中心等公共文化设施。规模较小、质量一般的教育建筑,可设置功能包括休闲商业、小型办公、社区文化、小型展览等。

15.3居住建筑活化利用

居住建筑宜延续居住功能,可鼓励居民继续居住,或修缮后置换为特色客栈、特色居住。其他可置换功能包括休闲商业、餐饮、商铺、住宿、文化、展示等。宁波居住建筑大部分为院落式格局,在置换功能进行再利用的过程中,应保持院落特点,引入和商业经营类功能、文化展示类功能均不应破坏院落界面和格局特点。

宁波名人众多,应积极对这些文化名人故居建筑进行保护与综合环境整治,收集、整理、展示名人历史信息。

名人故居的展示利用可以与该名人所从事行业相结合,不但丰富展示内容,更是拓展了展示主体,有利于全社会参加。

名人故居的商业化利用应以不妨害名人文化展示为前提。

15.4工业遗产活化利用

应通过保留重要建构筑物,建筑间的联系通道、轨道、滑道等,以及主要工业设备对重要工业遗产的工艺流程进行展示。可适当恢复构筑物加强展现工艺流程和产业特征。

保留工业建筑应保留并展示结构特征和标志性部件,平面布局可根据新的功能需求予以调整;保留并恢复原有建筑立面材质特点,也可根据需要叠加新的立面。工业建筑改造时应重新考虑并满足相关消防、安全疏散、建筑节能等规范要求。

保留工业构筑物应作为重要的景观要素,融入新景观设计。

保留工业设备可以采用原址室内、博物馆陈列、室外景观等多种保留与展示方式。

绿地景观应具备工业遗产特征,设置与工业遗产相关的雕塑等景观要素。

工业遗产的再利用功能应当体现公共性,展现宁波工业时代的特色文化。

15.5考古遗址的展示与利用

对具有较高文化价值,可以对社会进行展示的考古遗址,可在保护性回填的基础上,进行复原展示,如永丰库遗址、甬水门遗址。通过考古遗址的展示,整合历史文化空间,展现宁波悠久历史文化。

15.6已消失古迹的展示

对已经全部毁坏的古迹,原则上应实施遗址保护,不得在原址重建。可以在原址立碑、亭作为标识,通过信息说明、灯光模拟等方式进行展示。

15.7非物质文化遗产展示利用

建立各类非物质文化遗产专题博物馆、展示馆进行集中展示。也可以结合历史建筑的修缮在一些历史文化街区或历史地段设立专题主题展览馆。使非物质文化遗产落到有形的物质载体上。

在传统文化特色鲜明、具有广泛群众基础的社区、乡村,有计划地组织定期、不定期的民间艺术节庆活动。对民间音乐、传统戏剧、传统体育游艺与杂技、曲艺、传统舞蹈等传统表演艺术,建立传习所培养专业表演传承人,组建专业表演团队定期进行演出。有计划的建设专题表演场所。在节庆会、旅游景区和大型集会表演活动中展示和表演非物质文化遗产项目。

对传统美术、手工技艺、传统医药等类型的非物质文化遗产,传习所、大师工作室、研究所等机构培养具有相应资质的技艺传人。合理运用产业发展手段保护和利用民间传统文化,使之成为文化产业新的增长点。将文化创意元素与传统产业特点相融合,通过知识产权的形成和利用,将民间技艺、民间艺术创意和商品生产相结合,制作的带有非物质文化遗产元素的产品。通过实施文化经济政策,扶持民间艺术特别是手工艺生产企业走向市场,吸引工商企业家投资开发非物质文化遗产产业,促进相关产业发展。

1宁波市域历史文化遗产保护图

2中心城市文化遗产保护框架图

3中心城市历史文化遗产保护规划图

4宁波历史城区保护区划图

5镇海历史城区保护规划图

6奉化历史城区保护规划图