当城市“遇见”湿地——国内外优秀湿地公园案例解读

湿地公园(Wetland Park)是指以水为主体的公园。是以湿地良好生态环境和多样化湿地景观资源为基础,以湿地的科普宣教、湿地功能利用、弘扬湿地文化等为主题,并建有一定规模的旅游休闲设施,可供人们旅游观光、休闲娱乐的生态型主题公园。

2016年11月,国务院办公厅印发的《湿地保护修复制度方案》提出,要建立湿地保护修复制度,全面保护湿地,强化湿地利用监管,推进退化湿地修复,提升全社会湿地保护意识,为建设生态文明和美丽中国提供重要保障。

2017年12月27日,国家林业局印发《国家湿地公园管理办法》。第四条提出,国家湿地公园的建设和管理,应当遵循“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的方针。

当城市“遇见”湿地,如何综合湿地保护与合理利用呢?本期,让我们走近国内外优秀的湿地公园案例,一起看看香港湿地公园、泰国曼谷抗洪雨水公园和杭州西溪国家湿地公园的规划设计经验与理念,以期为我市湿地公园建设提供一定程度的借鉴。

01香港湿地公园

从生态缓解区,走向世界级生态旅游设施与湿地科普教育典范

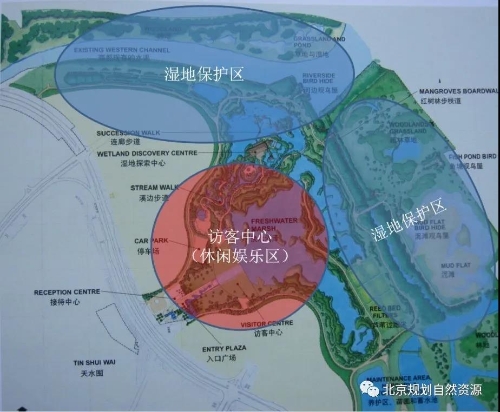

香港湿地公园位于天水围北部,拥有占地1万平方米的室内访客中心和60公顷的湿地保护区,是香港千禧年发展项目之一,于2006年5月20日正式开幕。

香港湿地公园鸟瞰景观

香港湿地公园所处的土地原本拟用作生态缓解区,以补偿因天水围的都市发展而失去的湿地。1998年,一项研究认为,可在该生态缓解区发展一个湿地公园,而不削弱其生态缓解功能。香港湿地公园的使命是加强市民对湿地的认识和了解,并争取市民支持和参与湿地护理工作,同时提供一个世界级的生态景点。

1坚持生态设计理念,让湿地公园融入自然

香港湿地公园的设计语言与“功能”和“环境”有着密切呼应。

访客中心

两层高的访客中心,坚持生态规划设计理念,力求“融入自然”。由入口望向访客中心,整个建筑物完全隐蔽在一片绿油油的人造山坡之下,充分体现了园景与建筑物的完美融合,成功地将空间、天、水连接起来,同时也提高了建筑的能源使用效率。其供公共使用的草坪屋顶尽显公众意识,游客可以毫无障碍地在缓缓倾斜的屋顶上漫步,欣赏周围的湿地风光。

湿地保护区

湿地保护区由不同的再造生境构成,包括淡水沼泽、储水湖、芦苇床、草地、矮树林、树林、红树林以及人工泥滩。湿地探索中心坚持环保优先,例如通过收集雨水冲洗厕所、采取自然通风和自然光照等。香港湿地公园中的小品建筑亦和周边自然环境结合得非常融洽。

2坚持可持续发展,实现湿地生态良性循环

物料

环保的建筑材料让香港湿地公园成为推动可持续发展建筑设计的典范。建造湿地公园时十分注重物料的选择,包括:优先采用可以更新的软木材;研成粉末的硅酸盐粉煤灰代替了一部分水泥掺入到混凝土中增加其防水性;巧妙对材料进行再利用等。

水系统

湿地公园利用可以获得的天然水资源,重建了淡水和咸淡水栖息地。

能源

通过提高能源利用的效率,降低运营费用,达到可持续发展目标。包括在空调设施中采用地温冷却系统;采用地热系统,相比于传统的冷却塔可以节约25%的能量;安装根据游客数量而调节新鲜空气的二氧化碳传感器,和由计算机控制的照明系统等。

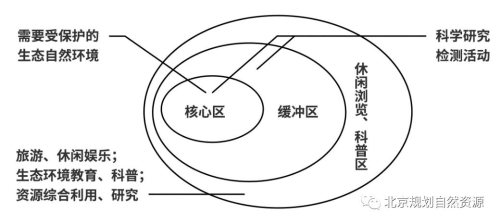

3湿地公园功能布局合理,平衡生态保护与旅游开发

香港湿地公园兼有旅游主要景点与生物栖息地的双重作用,通过合理的功能分区和空间布局,创造了良好的湿地生境。其基本原则是,尽量避免旅游活动对关键环境造成干扰。

香港湿地公园的功能区主要分为休闲娱乐区、湿地保护区和缓冲带。

休闲娱乐区

休闲娱乐区主要集中在湿地保护区西北部连接访客中心的地方。访客中心刻意安排在接近入口和城市的位置,有效地隔绝城市噪音,并完成公众性较强的展览、教育、参与活动。

湿地保护区

湿地保护区作为整个公园的主要部分,发挥着重要的观赏价值。不同的生态景观类型,为不同的生物创造了最接近原生境的栖息地,保护了生物多样性。

为了避免对栖息地造成不必要的侵扰,停车场和其它基础设施的面积被有意地降至最小。

缓冲带

在休闲娱乐区和湿地保护区之间设置缓冲带,既保护了湿地原生物种的生境,又保证了湿地景区完整性。

同时,通过精心设计,利用土丘、树林及建筑物分隔访客及野生动物栖息地,减少人类对野生动物的影响。

由此我们可以看出,香港湿地公园秉承生态的规划设计理念,缓释了周边自然保护区的保护压力,增强整个区域生态系统的连通性和整体性,在湿地保护和旅游开发之间寻找到了很好的平衡点。香港湿地公园在改善城市生态环境的同时,建设成为知名绿色旅游景点,打造了基于市民科普教育与娱乐需求的城市休闲空间,为城市湿地的保护、修复、开发、利用提供了有益借鉴。

02曼谷抗洪雨水公园

从雨涝成患的城市“硬地”,走向生态宜人的城市“绿肾”

泰国首都曼谷,横跨湄南河三角洲,曾因发达的运河脉络被称为东方威尼斯。然而,作为一个快速发展的硬地城市,随着不透水铺装增加,即使在常态降雨情况下,雨涝在曼谷也屡见不鲜。

泰国第一所大学朱拉隆功大学(Chulalongkorn University)为庆祝学校成立100周年,向曼谷提供了一个新的公园。设计团队将公园愿景从一个公园提升为一个重要的绿色基础设施,借此改善生态环境,解决曼谷面临的问题。曼谷大型抗洪雨水公园——朱拉隆功大学百年纪念公园(Chulalongkorn University Centenary Park)就此诞生。

公园位于曼谷市中心附近的朱拉隆功大学校园内,于2017年3月开放。占地11英亩,可容纳多达100万加仑的雨水。

公园鸟瞰图

这个曼谷市中心的抗洪雨水公园是如何改善周边生态环境的?它为市民的生活带来了哪些惊喜的改变?在公园的设计过程中又有哪些经验可资借鉴?一起来看一下吧。

1改善生态环境,提升城市品质

朱拉隆功大学百年纪念公园的设计灵感之一是朱拉隆功大学的标志“雨树”,它们都为周围创造了荫蔽和良好的生态环境。

总平面图

公园有泰国最大的绿色屋顶,高达10.5米,是让人眼前一亮的城市景观。屋顶上覆盖着当地的野草,几乎不需要维护:它在7月到10月的雨季吸收大量的水分,并能经受住3月到6月的炎热。

公园中的绿色屋顶、湿地、滞留草坪、保留池等保水组件的建设,令曼谷能够容纳洪水直到城市可以使用它。就像“猴子的脸颊”可以贮存食物一样,这也是公园的设计灵感之一。

整个公园的雨洪调蓄是这样做的:公园倾斜,形成一个水容器。凸起的绿色屋顶将径流水引导通过倾斜的雨水花园,在人工湿地中过滤,然后进入保留池。当洪水严重时,通过扩大公园多孔的主草坪,保留池的面积可以增加近一倍。公园的中间草坪是一个滞留区,允许洪水和保留池溢出的空间。公园通过湿地过滤系统处理邻近地区的水。

2拓展绿色基础设施,完善城市功能

绿色的基础设施像树根一样拓展并融入到城市,营造绿色的步行空间。

公园的步行街从两边延伸出来,融入相邻的城市街区

这些路径受到“雨树”根部系统的启发

通过将4个车道减少为2个,并将道路从12米扩大到30米,街道的优先级从汽车转移到自行车与行人。公园两侧绿树成荫的林荫道,令曾经拥挤不堪的街道变得闲适悠然,如今,公众可以轻松步行前往公园。

3打造绿色开敞空间,营造有温度、有品质的公共空间

公园两侧有八个室外座位区,还有一个香草园和圆形剧场。公园既为大学服务,也为周边社区提供娱乐、休闲、锻炼的场所。人行道直接连接到公园的小径,营造出无缝的人行体验。

雨水会聚集在沿着公园的四个相连的湿地中。在曼谷这样的钢筋水泥城市中,儿童可以在这里探索自然,倾听鸟类、昆虫和流水的声音。

参观者还可以跳上固定的水上自行车,成为公园水处理系统的活跃组成部分,将他们的锻炼作为一种有趣且积极的方式来帮助充气和清洁水。

由此我们可以看出,曼谷抗洪雨水公园将提升城市生态环境质量与基础设施建设相结合,有效整合公园的生态功能、雨洪调蓄基础设施功能、社会服务功能,形成集生态环境改善、雨洪调蓄、休闲活动于一体的绿色城市空间,对解决城市发展产生的系列问题提出了良性思考。

03杭州西溪国家湿地公园

生态环境遭遇破坏,寻求生态保护和综合开发

西溪湿地自古就是杭州城西的一幅优美的水乡画卷,以“野趣、清幽、闲逸”的意境和“一曲溪流一曲烟”的典型江南水乡风光而著称。近现代以来,湿地日渐萎缩,到了20世纪五十年代,西溪地域多个乡镇的建立,工厂企业的发展,使西溪湿地范围逐渐缩小,脆弱的生态环境一度遭遇破坏。2003年,杭州市委、市政府开始对西溪湿地进行综合保护。

兼城市湿地、农耕湿地和文化湿地于一体

杭州西溪国家湿地公园坐落于浙江省杭州市区西部,距离杭州西湖五公里,是罕见的城中次生湿地、中国第一个“国家湿地公园”、国家5A级旅游景区。历史上的西溪占地约60平方公里,现实施保护的西溪湿地总面积约为11.5平方公里。

公园内水道如巷,河汊如网,约68%的面积为河港、池塘、湖漾、沼泽等水域,生态资源丰富,自然景观幽雅。

西溪国家湿地公园的整体开发一共经历了三期:一期以生态保护、生态恢复、历史遗存恢复、旅游服务为主;二期在各入口控制游人量以保证鸟类等动植物栖息安全;三期拆迁难度大,以保留具有真实感、原生性的水乡村落为主题,将原有农居建筑分为搬迁型、控制型、聚居型分类开发。整体体现出西溪湿地“生态保护与建设开发并重”、“兼城市湿地、农耕湿地和文化湿地于一体” 的规划策略。

西溪国家湿地公园的生态保护与综合开发使得它既不同于自然保护区,也不同于一般意义上的公园,而是集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体,具有科研教育、旅游观光、生活休闲等功能的综合型湿地公园,从而充分发挥了西溪湿地的生态、社会和经济可持续性效益。下面我们就一起学习一下西溪国家湿地公园的经验吧。

1坚持生态保护,建立生态网络,彰显生态效益

西溪国家湿地公园坚持生态保护,蜿蜒曲折的自然溪流将水面相互贯通,打造健康循环的水环境,提高水体的自净能力。按照当地湿地生态群落的生物多样性和稳定性来调节配置物种,建立良好共生的生物群落关系。

同时,严格控制区域建设强度。其中,区域容积率(即建筑面积与用地面积的比值)严格控制在0.025以下;景观控制区分为特级景观控制区(周边山脉不得作为城市建设用地,现有建筑逐步拆除,保护地形地貌及自然植被),一级景观控制区(邻湿地区域严格控制新建建筑高度在18-60m以下,新建建筑不宜露出绿化林冠线)和二级景观控制区(近湿地区域允许节点建筑超过60m高度,但应做景观视线分析)。

2综合保护开发,打造旅游胜地,彰显经济效益

西溪国家湿地公园将主要用地细分为湿地公园、商业旅游服务、酒店、文化、展览、创意办公用地等。主要用地进一步构成三大分区:西部湿地生态景观封育区(包括五常民俗文化村、农耕体验文化村、现代艺术村和大众休憩村),中部湿地生态旅游休闲区(包括民俗文化游览区、秋雪庵保护区和曲水庵保护区),东部湿地生态保护培育区(包括文化创意产业区、生态保护培育区和旅游服务中心区)。

公园内丰富多变的空间塑造和人性尺度的建筑体验空间,不仅满足生态与功能需求,更有助于维持公园较为稳定的高人气。游客在园中可以体验四时之景,享受休闲惬意的江南风光。

3挖掘历史内涵,丰富人文体验,彰显社会效益

西溪自古就是文人隐逸之地,秋雪庵、泊庵、梅竹山庄、西溪草堂……。西溪国家湿地公园试图通过重现历史风情和生活场景,来引导游客“沉浸式”体验当地文化。

通过保留原有特色民居,改造或新建民宿、会所、展厅等功能建筑,以及整体环境整治三种方式来还原曾经的历史水乡风情。对50年以上有保护价值的老房子实行“应保尽保”、“修旧如旧”,设立特定区块全年免费开放、打造我国唯一一座以湿地为主题的国家级专业博物馆——“中国湿地博物馆”。

由此我们可以看出,西溪国家湿地公园坚持生态优先,充分尊重西溪湿地原有的生态环境和地方乡土文化,保留水乡自然景观和村落民俗景观,注重保护与开发的平衡,既保留了湿地的自然性特点,又形成差异化的旅游产品,为湿地公园的保护与开发双赢提供了一个可资借鉴的方向。

结语

通过以上三个案例,相信您对湿地公园的规划设计已经有了一定的认识。香港湿地公园寓教于乐,平衡生态保护与旅游开发;泰国曼谷抗洪雨水公园因地制宜,改善城市生态环境;杭州西溪国家湿地公园兼城市湿地、农耕湿地和文化湿地于一体。它们在建设、运营过程中都坚持生态设计理念,让景观融入自然,打造城市活力空间,这为我们提供了良好的借鉴与经验。

在湿地公园建设过程中,应充分挖掘资源特点和文化内涵,让湿地公园成为全面保护湿地、扩大湿地面积的有效措施,成为湿地科学研究和宣传教育的重要平台,成为探索人与自然和谐共处的重要途径,成为开展湿地保护与合理利用的有效方式,为实现经济社会健康、协同、绿色发展,建设生态文明和美丽中国作出积极贡献。

首页

首页 工作动态

工作动态 媒体报道

媒体报道 规划解读

规划解读